Автор: Евгения Либерман

«Не пугайся, ты меня, надеюсь, не забыла. Не собраться ли нам в „Номере 15‟, как в старые добрые? Приходи завтра в семь, я уже всех опросил: Нахман будет, Оля Дёмина, Феруза, Лёня, даже Липавская. Мехйела молаш!».

Фамилия Гандельсман говорит мне о том, о чём не нужно. В юности я по ошибке называла так Сергея Гандлевского. И, разумеется, читала освенцимские записки Янкеля Гандельсмана. А этот… и откуда только выискался? Мало в Израиле поэтесс и писательниц?

«Лёлик? Ты?»

«Ха, не забыла. Ну, тнузег айз, жду».

* * *

В семнадцать лет, ещё не успев сдать ЕГЭ, я твёрдо верила, что после поступления в вуз организую союз молодых еврейских литераторов. Как это случится, я представляла себе плохо: руководитель из меня никудышный, подойти, спросить у кого-то, похвалить в глаза — о чём вы? Поступив на заветный филфак, в первую неделю записалась в литературный кружок.

И вот настали они, Хармсовские чтения, инициатива нашего декана, поклонника абсурдистов. Студенты на задних рядах актового зала листали заметки в телефонах, второпях отыскивая подходящие стихи — большей частью верлибры. Выходили, кто конфузясь, кто развязной походкой, застывали между зрителями и потолком, как истуканы, садились на пол поджав ноги или выставляли одну ногу вперёд, раскачивались, прищёлкивали и читали.

Больше других меня впечатлил парень в картузе местечкового еврея тридцатых годов, клетчатых штанах и потёртом пиджаке. На его груди расплывалась жёлтая звезда. Он читал долгую и жуткую поэму «Тихль1» об изнасилованной черниговской еврейке, ночных кошмарах, травмирующем опыте Холокоста, завывая и трясясь всем телом. Его угрюмый вид и манера чтения наводили экзистенциальный ужас. Когда он окончил, зал ещё долго молчал. Хлопать начали лишь после моего чтения: я выступала с циклом «Взгляд на Катастрофу».

— В тебе растёт еврейский писатель, — сказал странный парень, подсаживаясь ко мне. — Твои тексты только о войне и Холокосте?

— О чём ещё? В нас всех живёт трагедия. Мой дед с семьёй из Орши по шоссе уходил.

— Мою прабабушку под Черниговом расстреляли в сорок втором. Яков, — он протянул мне руку.

— Женя. И много здесь таких?

— Травмированных? Раз-два и обчёлся. Больше графоманов-слезоточителей, мусолят одни и те же темы о героизме советских воинов, немцев выставляют идиотами. Ни одного живого текста не найдёшь. О евреях мало кто пишет, но и такие отыщутся. Либерман — твоя фамилия?

— Псевдоним.

— От слова «liberty»? Или «либерал»?

— Не без этого. Но я социал-демократка.

— Не имеет значения. Маяковский, Хармс, Сапгир, Гофштейн, Дер Нистер? Соображаешь?

— Эрль, Сатуновский, Михоэлс, Хлебников, Хаим Граде, Введенский…

— Уважаю. Я не филолог, а историк. Архивное дело. Приходи в курилку второго корпуса. Пора растормошить это болото.

* * *

В курилке было не продохнуть. Передавая друг другу электронные сигареты, в клубах яблочного и виноградного дыма колыхались не то тени, не то люди. Кто-то визгливо читал на иврите в глубине, кто-то хрустел морковью. Яков, потягивая кофе через трубочку, вальяжно развалился на подоконнике и рассуждал:

— Что такое йидишкейт2? Идиот, не трещи, послушай умного человека, — в одну из теней полетели шкурки от мандарина, послышалась ругань. — Так вот, йидишкейт, ребятки, это то, как мы себя здесь должны чувствовать. Я вам не предлагаю рядиться в лапсердаки3. Но еврей с непокрытой головой, не ходящий в синагогу, не знающий ни своего рода, ни своего фамильного горя, это, простите, гойская рожа. Ох, Женька!

Яков попытался слезть с подоконника, но не удержался и рухнул на пол под одобрительный хохот со всех сторон. Он был изрядно пьян.

— Шабаш ведьм, я погляжу?

— Приезжай, гусарик, в субботу на шабаш! — из-за угла девчонка затянула народную песню про корчмарку Хайку.

— Мой кагал, моя компашка! — заорал Яков. — Не хочешь? — он протянул мне стакан из ближайшей кофейни. Я осторожно отхлебнула и поморщилась: хитроумный Яков перелил туда коньяк.

— Какая гадость!

Я обратилась к девушке в дверях:

— Кто все эти люди?

— Этот надрызгавшийся шут — Гандельсман, мой одногруппник. Юдофил, невротик, болен Холокостом. Остальные… кто их знает?

Кашляя от дыма, я выбежала из курилки. Слишком свежи были воспоминания о проматерённом, замусоренном и разрисованном школьном туалете.

Следующая встреча состоялась в пустой комнате на съёмной квартире Якова. Тот был трезв, подтянут и выглажен. Картуз, не снимавшийся и в помещении, он плотно надвинул на лоб. Яков заносил пришедших в особый список.

Явилась с экономического Эвелина Липавская, рыжая развязная девица с крупными кольцами в ушах. Села, закинув ноги на спинку соседнего стула, уткнулась в телефон. Пришла одногруппница Якова Оля Дёмина, та самая, что пела про Хайку, голубоглазая шатенка с редким по-армянски выразительным носом, уверявшая беспрестанно, что фамилия её деда Розенфельд и она самая что ни на есть галахическая4. Пришёл с журфака, болтая кистями цицит5, и притащил из детства прозвище Нюся Жёлтенький, в миру Наум Нахман, тщедушный малорослый еврей с пронзительным фальцетом и детски крошечной головой, как у грача. Пришла хрипатая Феруза Каракулова, дальняя родственница нашей уборщицы; так я узнала, как выглядят бухарские евреи. Явился полный стеснительный бородатый человек в шляпе кнейч6, отрекомендовался мне по-ребячески Лёней.

Первое время эти странные люди, чьей-то волей запертые в шести квадратных метрах комнатушки, развлекались тем, что читали друг другу чужие стихи и напропалую критиковали. Феруза, например, ни за что ни про что обрабатывала Шамшада Абдуллаева, ссылаясь на то, что верлибры по плечу любому дураку, а силлабо-тоническое стихотворение сочинить талант и ум нужны.

Складывалось впечатление, что я попала в паноптикум, в сборище уродов и калек всех видов, заточенных в четырёх стенах с одной целью — вытрепать друг другу нервы. И точно, в жарком споре с Нахманом Феруза окончательно сорвала голос и теперь злилась из своего угла, издавая нечленораздельные звуки.

Яков оглядел собравшихся сверху вниз и подмигнул:

— Вечно они так: сойдутся, наорутся, перессорятся, а дальше мир и покой.

— Так ты их давно знаешь? И уже собрал?

— В смысле?

— Веришь или нет, но я думала, что кружка еврейских литераторов не существует.

— Кружок? Эти дармоеды трескают и пьют за мой счёт, таскаются за мной хвостиком по синагогам и сами не понимают, что их скрепляет. Вот это Лёня, раввин на полставки. Мы его своим порядком назначили, он единственный все основные молитвы и благословения знает, сам из общины. Думаешь, просто мне было их собирать? Я родом из такой глухомани, где еврея на сто километров вокруг не найдёшь. А дома книги, и подсвечники, и прадед со своими рассказами. Он из украинского местечка, всю войну прошёл, под конец покоя захотелось, новой родины, — между делом сообщил Яков. — Привёз в Сибирь из Праги невесту Бройху, детьми обзавёлся. Тогда у нас ещё евреи в деревне были, так я и появился.

— Куда же они исчезли?

— Перемёрли. Или в Томск рванули, как наши соседи. От нас до Томска ехать полсуток. Одна моя семья осталась. Вот и наслушался, понимаешь, рассказов старика про народ, про веру, про погромы. Знаешь, о ком «Тихль»? О его сестре. Это я уже из архивов узнал. Как переехал, третий год ношусь по Москве, как заполошный, веришь, сколько собрал? — он покосился на шкаф, заваленный бумагами и папками. — И на родину предков ездил. Здесь за каждого еврея цепляюсь. Слышу, кто говорит, тут и подсаживаюсь, как к тебе. Еле наскрёб вот этих чумовых.

— Что ж ты в общину не вступишь? Документы на руках.

— Скучно там. Ещё и следят за тобой, беспокоятся. Не такой я человек, чтобы под чьим-то контролем жить. А тут? Сам себе председатель, сам себе господин. Это моя община. Только кроме меня и Лёни у нас соединяющего начала нет.

Я взобралась на стул.

— Прошу внимания! Мы с Яковом, — я подчеркнула это «мы», — созвали вас сюда, чтобы объявить о том, что отныне наша компания будет организованной группой. Я предлагаю создать еврейский литературный союз.

— А ты, собственно, кто? — подал голос из кухни Нахман.

— Какой ещё союз, ты спятила? — зашипел Яков.

— Сам жаловался, что идея нужна. Вот тебе, пожалуйста. Ребята! — я снова повысила голос. — Все вы между собой дружите и до сих пор не знаете, для чего. Пора. Пора направить нашу энергию в творческое русло!

— Творчество, говоришь? — уточнил Нахман.

— Кто здесь писатель?

Феруза, Нахман, Яков и Оля подняли руки.

— А ты чем занимаешься? — спросила я Эвелину.

— Рисую, — отозвалась она, не отрываясь от телефона. И верно, она заканчивала набросок портрета печальной молодой женщины.

— Моя прабабушка Това, — пояснила она. — Из Белостокского гетто, одна из выживших.

— Вот ты и будешь дизайнером.

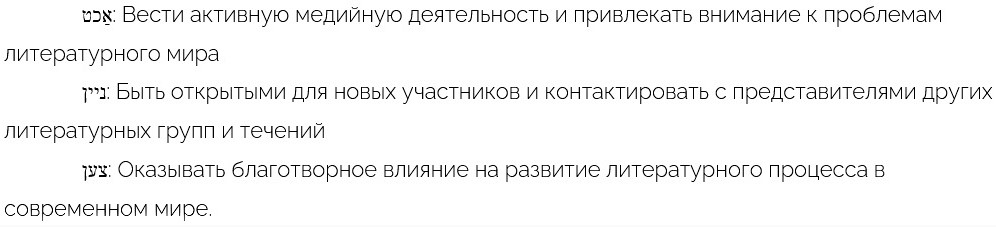

В тот же вечер праздновали основание союза. Поклонник обэриутов, хеленуктов и будетлян Нахман, который давно мечтал много писать о своём народе, засел сочинять манифест. Из-под кисти Эвелины вышла нелепая вывеска, будто сошедшая с плакатов Лисицкого: прыгающие бордовые буквы «ЛЕЛИГ» и перевёрнутый твёрдый знак перед первой Л. Я предложила нам называться как «Гилель» наоборот, развивая мысль о том, что новое еврейское искусство должно радикально порвать со старыми устоями. При этом, продолжил идею Яков, мы не должны до конца забывать об опыте предтеч. Классику, в особенности Шолом-Алейхема и Башевиса-Зингера, добавил он, следует чтить и обращаться к народным и религиозным мотивам при создании текстов.

К полуночи, когда пирожные с кремом и вафли — недельный запас Якова — были съедены, Нюся поднял голову от телефона:

— Всё!

— Придумал? — наперебой загалдели мы, обступая Нахмана.

— Слушайте!

«Золотое слово ЛЕЛИГа.

Мы, молодые еврейские литераторы, умеем:

а) стихи писать;

б) прозу сочинять;

в) пуримшпили7 играть;

г) плясать и петь;

д) на идиш и иврите говорить;

е) целоваться;

ё) критиковать так, чтобы живого места не осталось;

ж) с независимыми журналистами договариваться;

з) мычать и кричать;

и) под луной гулять;

й) гадать;

к) до смерти работать, до полусмерти пить;

л) молиться;

м) кнейдлех8, гефилте фиш9 и чолнт10 готовить;

н) мацу11, халы12 и оменташн13 печь;

о) за веру и память предков стоять до гроба;

п) плакать о нашей горькой судьбе;

р) цитаты на стенах писать;

с) злить всех вокруг и злиться сами;

т) улыбаться и плевать в морду обстоятельствам;

у) сочетать несочетаемое — оксюморонничать;

ф) нестандартно мыслить, стоя на руках;

х) в барабаны бить, свистеть, в тарелки стучать;

ц) чай пить, чашки бить, тараканов травить;

ч) поговорками говорить;

ш) любить друг друга и планету;

щ) жалеть все народы земли;

ъ) на гитаре играть;

ы) Тору читать;

ь) тфилин14 надевать, чтобы не свалился;

э) беззаконие презирать;

ю) за свободу горой стоять;

я) всё на свете вверх ногами переворачивать, чтобы правильно вышло.

Нема! Амен, то есть. Да будет благословен народ Израиля во веки веков!

Нюся Жёлтенький, 27 ноября 2023 года».

— Чепуха! — скептически отрезал Яков. — Ни черта нового выдумать не можешь. Стащил манифест хеленуктов, слова поменял и доволен.

— А в чем наша концепция? Старое преобразуем, соединяем с ещё более старым, пропускаем через призму абсурдизма и готово дело, разве не так? — оправдывался Нюся.

— Наша кровь еврейская, но наше дело интернациональное, — вмешалась я. — Без шовинизма, пожалуйста. Все, кто пишет о евреях — наши братья. Не важно, полукровки они, галахические или просто заинтересованные. Чем мы лучше остальных народов? Давай я напишу по-своему.

Пока Нюся дулся на кухне, попивая чай с мёдом, мы с ребятами печатали новый вариант манифеста, преобразовывая сочинения Нахмана и добавляя свои идеи, отталкивая друг друга и возясь у ноутбука. К двум часам ночи вышло так:

Евгения Либерман и Яков Гандельсман, 28.11.2023».

— И самое главное: каково будет наше отношение к власти? — спросил Яков.

— Мы вне политики! — решительно заявила Оля.

— Настороженное, — перебила я. — Неясно, кого они в нас распознают. Лёня, ваши убеждения?

— Консерватор.

— Нюся?

— Бундист, идишист, — коротко ответил Нахман.

— Яков?

— Либерал.

— Оля?

— Я не знаю…

— Феруза?

— Мне всё равно.

— Эвелина?

— Аполитична.

— Что мы имеем? Четверо с устойчивой политической позицией, трое неопределившихся. Мое мнение такое: «ЛЕЛИГи» до времени молчат, но право голоса отстаивают, если пора придёт. Мы хоть и пощёчина общественному вкусу, творческая оппозиция, а законы соблюдаем, поэтому никаких провокаций и митингов. Говорить только по делу, когда справедливость потребует.

* * *

Ряды «ЛЕЛИГов» пополнялись новыми людьми, мы мягчали и превратились в «Лёликов». К нам приходили из «Гилеля» и «Граната», прочих молодёжных еврейских клубов, нам писали молодые раввины и старшекурсники иешивы15. За первые три месяца число подписчиков нашей группы «ВКонтакте» выросло до пятисот пятидесяти. По своему составу это был разнородный кружок по интересам: здесь нашлись поклонники и постмодернизма, и неореализма, и неоромантизма, и метамодерна; сюда заглядывали и поэты-концептуалисты, и консервативные приверженцы силлабо-тоники. Распространять созданное мы решили не только в интернете, но и старыми пропагандистскими способами — клеить листы с напечатанными стихами и прозой в туалетах, подкидывать в портфели и сумки, лепить поверх объявлений на доски в коридорах и аудиториях нашего вуза и других, оставлять наклейки с QR-кодами, содержащими ссылки на наши соцсети.

Никакого единообразия в рядах «Лёликов» не было. Каждый творил как умел и что хотел. Рождались на свет и халтурные, и откровенно антисемитские тексты. Одни авторы исчезали, другие появлялись, мало кто надолго оставался с нами. Постоянная текучка происходила из-за того, что мы появлялись в разных местах и редко возвращались туда снова, успевали собрать последователей и опять растерять их. На пятый месяц существования «Лёликов» Яков сказал:

— Из-за этого бардака нас в литературном мире никогда не воспримут всерьёз. Люди есть, манифест есть, теперь нужно произведение. Всё по законам «Убей своих любимых». Мы должны написать такие тексты, чтобы все наши принципы нашли в них отражение.

Сразу встал вопрос: о чём писать?

— О Холокосте! — требовал Яков.

— О современности! — убеждала Оля.

— О вере! — настаивала я.

— О нашей идентичности! — вопил Нахман.

Кончилось это тем, что я бросила на пол два листа ватмана, склеила их и разделила на четыре сектора, каждый из которых озаглавила: «Холокост», «Современность», «Иудаизм», «Национальная идентичность».

— Делайте что хотите, хоть «Капитал» на джуури переводите, — легла на живот и приклеила распечатанный любимый рассказ.

За две недели набралось немало материала. Возникла ещё одна проблема: что отбирать? Прозу или стихи?

— Прозу, вы сами мой рассказ оценили, — говорила я.

— Даёшь верлибры! — выскакивал Яков. — Попробуй-ка набери денег на тираж, если каждый, как ты, рассусоливать станет на двадцать листов.

Кто будет писать, наконец?

Нюся Нахман оказался ярым поборником чистоты крови. Он так орал, убеждая нас в том, что ашкеназам, как самой многочисленной субэтнической группе, должна отводиться ведущая роль в сборнике, а полукровкам и гоям, пишущим на еврейские темы, не место рядом с ними, что пришлось покориться. Первый сборник верлибров — тоненькая книжечка в сорок пять страниц — назывался лаконично: «Гандельсман, Либерман и Нахман».

Гои и полукровки страшно обиделись. Под руководством Оли Дёминой семь основных авторов нееврейского происхождения отсоединились от нас, собрав собственный кружок под названием «Ди найе йидише литератур16», и обсуждали на своих заседаниях, как вернуть себе законное место в «ЛЕЛИГе». Они требовали исключить Нахмана, передать Оле номинальный пост председателя союза, хоть у нас и не было этого поста как такового, отказаться от некоторых правил и писать не только о евреях, но и о других национальных меньшинствах. Некоторые из оппозиционеров награждали нас самыми отвратительными прозвищами: «узурпаторы», «подлецы», «нелегитимные».

Иную форму противостояния мы встретили со стороны соплеменников из других субъэтнических групп. За последние месяцы у нас обосновались несколько бухарских, грузинских и горских евреев, которые пришли в ярость после выхода книги без их стихов. В отношении нас началась настоящая травля: разгневанные евреи преследовали нас в коридорах института, на улицах, у подъездов криками «Нет ашкеназскому засилью!» и «Репрезентация важна!». Дверь Якова облили мочой, мою порезали, в наш адрес сыпались угрозы. Тогда я взяла на себя задачу воссоединить распавшихся «Лёликов».

Несколько дней подряд я металась из края в край, от Ховрино до Алма-Атинской, собирая жалобы, примиряя, выслушивая оскорбления и обвинения в антисемитизме. За это время «Лёлики» обзавелись тремя вещами: структурой, номенклатурой и собственным лексиконом. Во-первых, у нас появился главный редактор — им назначили Якова — и его помощники: я, Оля и Лёня. Во-вторых, мы распределили роли заведующих отделами: над горскими евреями был поставлен Рафаэль Нагумов, над бухарскими — Феруза, над грузинскими — Этери Капанадзе, над ашкеназами — я, над русскими и другими неевреями — Оля. Мы были корректорами, редактировали, вычищали, как губкой, чужие работы, предупреждали шовинизм. Нюся договаривался с независимыми издательствами о выпуске наших книг и отвечал за рекламу. В-третьих, мы выработали особый способ говорить: многие слова произносили задом наперёд. К примеру, «мехйела молаш» вместо «шалом алейхем», «тнузег айз» вместо «зай гезунт17». Идиш подарил нам море жаргонизмов. Большинство слов, которые мы употребляли, происходило из этого языка.

Нововведения восприняли с большой охотой, особенно после того, как мы в качестве извинения издали сборник работ наших оскорблённых товарищей «Смеем ли молить?».

После того, как покой был восстановлен, жизнь потекла своим чередом. Скандал не выплеснулся дальше нашего небольшого круга, повода для обсуждения в СМИ и литературных кулуарах мы не дали.

Мы приняли на себя тела и мир наших предков. По пятницам ходили в синагоги на Каббалат Шаббат18, на Большой Бронной Лёня вполголоса разъяснял несведущим смысл песнопений и молитв. Так продолжалось недолго: непримиримый Нахман захотел, чтобы мы проводили собственные литургии, поскольку состав «Лёликов» оказался пёстрым и разные евреи молились в разных залах, а то и на противоположных концах Москвы. Раввин у нас был, дело оставалось за малым — найти кантора19.

Смеха ради девочки предложили назначить Нюсю. Он, гордый новой ролью, как петух, терпеливо репетировал. В первый же пятничный вечер нас ждал цирк: с первыми звуками «Вешамру бней Исраэль»20 в исполнении Нюси людей одолевал неостановимый хохот: горе-кантор пыжился, пытался звучать торжественно, подражая крепкому тенору Ази Шварца, но ничего не мог сделать со своим писклявым недозрелым голоском.

Как оказалось, никто из парней в самопровозглашенной общине толком не умел петь. Меня, как бывшую выпускницу музыкальной школы по классам вокала и фортепиано, попросили поработать за бутылку вина за вечер вместо Нюси, с которого с позором содрали дешёвый талит21 прадеда Якова. Голос у меня эстрадный, громкий; он, казалось мне, не имел ничего общего со святостью субботы — в юности я была страшно самокритична. Дело пошло на лад: я успевала дирижировать нашим нестройным хором, обучила их некоторым нехитрым упражнениям для постановки голоса, указывала на ошибки тем, кто не имел слуха. Два шаббата мы встретили под моим руководством без проблем. Назначение пришлось мне по вкусу: от сладких венгерских вин, считала я, связки мягчают, а звук исходит из сердца. На третий раз соседи, — должно быть, ортодоксальные евреи, обозлённые моим женским своеволием, — вызвали полицию. Мы отделались только штрафом за нарушение тишины, перессорились, вдоволь обменялись нелестными эпитетами и в следующую пятницу дружно пели в Московской Хоральной синагоге. Девочки-«лёлики» занимали весь первый ряд на галерее и, окружённые толпой матерей с дочерьми и жён, выглядели примерными и праведными иудейками.

Стоило покинуть порог синагоги, как от нашего благочестия не оставалось и следа. С визгом и хохотом мы мчались на съёмную квартиру Якова, где напяливали примятые цилиндры, шутовские колпаки из театрального реквизита вуза, хасидские шляпы и картузы, мазались мелками, тенями, гуашью рисовали на щеках звёзды Давида, полосы, выворачивали наизнанку платья, пиджаки, наматывали палантины и парео и горластой ватагой вываливались в темень. Ночи мы проводили то в барах, где напивались до одури, до положения риз, а после вскакивали на столы и вопили стихи, цитировали взахлёб Маяковского, Граде, Давида Гофштейна, подтягивали Есенина и Владимира Эрля, то на мостах и под мостами, где раскидывали победно пледы, догонялись, катались по асфальту и в шутку и всерьёз дрались, где Яков неизменно потом выкрикивал: «Рвите! Рвите, милые, ради новой жизни! Гоните старое с нашего парохода!». По сигналу мы раздирали наши балахоны и с возгласами «За жизнь!» пускались в пляс и голосили знаменитую песню из фильма «Скрипач на крыше». Мы катили на электросамокатах в сторону Марьиной рощи, когда дикая заря только обжёвывала край неба, прятались в кустах и в минуты, когда благочестивые отцы еврейских семейств надевали тфилин и спешили предаться утренней молитве, мы выскакивали на улицы, били в барабаны, дудели в свистелки, вертели трещотки, выкрикивали бессвязную нелепицу вроде «Гуги-шуги, гуши-шуши, мимби-пимби расчуфяш! Гупи-жупи, чупи-хмюпи, гули-гули-гар-гар-гар!», а порой и попросту скандировали: «Проснись, проснись, иудей, пришла пора!». Раз старуха — впоследствии я узнала, что это была мать Мордехая — окатила нас ледяной водой из таза и пригрозила позвонить куда следует. Мы едва успели удрать от разъяренных хасидов22 дворами.

Сон охватывал нас, лишь только мы пересекали порог квартиры Якова. Кто на стульях, кто под столом и в ванной, кто на диване втроём или вчетвером — мы валились с ног и мгновенно засыпали. Лёня, каясь, писал отцу, что не сможет пойти утром в синагогу. Так проходила суббота раз за разом.

* * *

— Я на встречу с друзьями, уложи детей, — такой наказ я дала Мордехаю вечером.

— Учти, искать по забегаловкам не буду. Придёшь на рогах — выставлю из квартиры, ночуй где знаешь.

— Нет в тебе оригинальности. Не вечно же мне кутить и гулять. Люди там будут серьёзные, писатели.

— Покройся! — крикнул муж, но я уже сбежала по лестнице, смеясь и подпрыгивая.

А к чему смех? Зачем прыжки? Есть ли причины радоваться? Двенадцать лет прошло, а юношеские ссоры надолго запоминаются. Нередко думаю, что меня окружают люди с исключительной памятью на скандалы, споры, уродливые выходки — пленники воспоминаний. За годы не отучилась всех по себе равнять, всех под одну гребёнку. Кто и позабыл, а я вот помню.

* * *

Приближался День памяти жертв политических репрессий. Однажды в двадцатых числах октября Яков пришёл на пары, не скрывая хитрой физиономии. Он сохранял молчание полдня, в ответ на расспросы улыбался, загадочно хихикал и потирал руки. На обеде мы сбежались со всех корпусов в столовую второго, чтобы наконец получить ответ. Собрав нас за столом в конце прохода, Яков заговорщически зашептал:

— Ну, ребятки, такого мы ещё не проворачивали. Давайте через неделю, в ночь на четверг, у Соловецкого камня полежим?

— На кой? — отмахнулась Эвелина. — На следующей неделе дождь обещали, вымокнем, замёрзнем, извозимся в грязи.

— Совсем, что ли, сбрендил? — Феруза покрутила пальцем у виска. — На асфальте валяться? Что ещё за прикольчики?

— Да вы не понимаете, это ж санкционированная акция, всё согласовано!

— Акция? — насторожилась Оля. — Протеста?

— Не протеста, а памяти. У меня и у Нюси дальние родственники репрессированы были. В память о них и ляжем. Возьмём белые лёгкие одежды, напишем на них углём фамилии безвинно казнённых — хоть своих предков, хоть членов Еврейского Антифашистского Комитета — и ляжем. Можно плакаты как у отказников взять, жёлтые звёзды нарисовать.

— Да ты с ума сошёл! — Феруза замахала руками в испуге. — С кем согласовано? Кто вообще такое позволяет? Хочешь, чтобы нас в обезьянник упекли?

— Как знаешь, — Яков поправил картуз, высокомерно заложил руки за спину и вышел вон.

Чем рискует студент, участвуя в несанкционированных митингах и пикетах? Как минимум, местом в вузе. Максимум — свободой. Но недаром говорят, что пьяному море по колено. А уж тем более студентам-писателям, диссидентам по природе.

Встретившись ближе к полуночи, мы согревались вином — холод заползал в душу мгновенно, смеясь над хлопчатобумажными рубашками, летними брюками и платьями. Затем разбрелись по площади и перекрикивались, декламируя «Мы живём, под собою не чуя страны», «Сохрани мою речь навсегда» и «За гремучую доблесть грядущих веков», скакали по ступенькам амфитеатра, играли в догонялки с полицией — накануне богатой на провокации и свободолюбие даты возле мемориала всегда с ночи дежурил автозак. Нам, ненасытным, жадным до развлечений, разгорячённым, погоня казалась забавной детской шуткой, буффонадой, и в серьёзности и трагичности мира мы видели проступающий наружу фарс. Уходили в безвестные проулки, из света мелькали в темноту и выныривали обратно, плевались, свистели, показывали языки и кулаки, разлетелись по дворам и не увидели, как автозак увёз Олю Дёмину, которая споткнулась на ступеньках и не успела увернуться от цепких пальцев полицейского. Лишь издали я заметила силуэт «заблудившегося трамвая» — призрака и дьявола холодной октябрьской ночи. Радость! Нас никто не станет караулить!

— Сохрани… сохрани мою речь навсегда… — позвала я в никуда.

— За привкус несчастья и дыма, — мрачно откликнулся Яков из-за угла. — Видела, Олю заграбастали?

— Вот те раз. А Нахман где?

Нюся влетел с ногами в мусорный бак и торчал там, неуместный, как тряпичный уродец. С хохотом его вытянули оттуда Эвелина и Феруза.

— П…понимаете, я, значит, завернул, а тут… ф…фараонская рожа прямо на меня, зол эр брент23! — трясясь от возбуждения и нервного напряжения, рассказывал Нюся, задыхаясь. — Я от неожиданности и прыгнул. А так нет, ничего! Чего тут бояться? — смешно бодрился он.

По дороге к мемориалу допили вино, посмеялись над Лёней, который перетрусил участвовать в нашей затее и в последний момент сбежал, проверили на одежде имена. Легли. По задумке, мы должны были изображать на асфальте звезду Давида, но поскольку теперь нас было пятеро, от идеи отказались и опустились в ряд, белея, как мертвецы, готовые к погребению в братской могиле. Час. Два.

К середине ночи ударил мороз. Иней мелко выступал на ресницах Якова и тут же таял; Эвелина и Феруза всё плотнее кутались в пиджаки, закрывая имена Давида Гофштейна и Соломона Михоэлса, написанные на их платьях, меня била дрожь: против холода мы были беззащитны.

— Люди, — хрипло шепнул Нахман, — у вас есть чего выпить?

— Поздно опомнился, — стуча зубами, ответил Яков.

— Я замёрз. Я умираю!

— Что толку от нашего лежания? — поддакнула Эвелина. — Спали бы сейчас в тёплых кроватях, утром на пары пошли бы.

— Вставайте, — отрубила я. — Напротестовались. Кончайте лавочку.

— Лежи, дура, — проскрипел Яков. — Тебе это в развлечение, у тебя прадеда не расстреливали, — он показательно расстегнул пиджак, обнажив широкую чёрную надпись «Авраам Гандельсман, 1876-1937».

— Придурок, — я нарочито громко зевнула. — Кто куда, а я спать, — перевернулась на бок и задремала. Слева тыкалась в плечо рука Ферузы, справа примостился трясущийся Нюся. Мне было так наплевать.

А утром мы проснулись в отделении.

* * *

Нюся явился в университет в тёплом свитере, хотя стояла ясная и непривычно тёплая для ноября погода, в шарфе, обмотанном вокруг шеи — вылитый вольный художник. Видно было, что он чем-то страшно взволнован. Между второй и третьей парой, найдя в коридоре нас с Яковом, ни говоря ни слова треснул Якова по лицу.

— Доигрался, революционер! — Нюсе, должно быть, чудился злобный окрик, а не извергавшееся из больного горла шипение. — Олю на пятнадцать суток арестовали, говорят, фараону в глаз дала, того и гляди из вуза попрут, Эвелина голос потеряла, Феруза в лихорадке третий день, а у меня менингит может развиться. Я хронически больной, лёгкие нездоровые, а вы меня на асфальт в тоненькой рубашке и пиджачке! Я слабый! А вам всё хихоньки, лишь бы повыделываться, какие большие вы оригиналы. Отчислят всех, тогда узнаете. Писали бы лучше, кретины, чем над людьми издеваться. Плевал я на ваш «ЛЕЛИГ» и плевать буду!

— Уходи, — отстранённо проговорил Яков, когда Нюся пересёк коридор. — Убирайся вон! Скотина, предатель, иуда!

Нюся вернулся.

— Что ты сказал?

— Иуда ты, Нахман.

Яков стёр с глаз плевок, косясь на Нюсю у лифта. Медленно развернулся и сорвал с доски моё недавнее стихотворение.

— Провалитесь вы все с вашим союзом!

На звонки и стук в дверь Яков не отвечал долго. В соцсетях он заблокировал всех, с кем свёл его «ЛЕЛИГ». В университете, завидев меня в столовой или на лестнице, поднимался и уходил или круто менял маршрут. Он надеялся переболеть предательство Нюси и кризис опротивевших идей, в которые он верил сильнее, чем в Бога. Новых стихов и рассказов никто не выпускал. Издательство разорвало с нами контракт. Некоторые из тех, кто не стал свидетелем нашего безобразия у Соловецкого камня, ещё пытались нести нам тексты, но не было редакторов, которые могли бы обработать их произведения, не было Нюси, который обеспечил бы печать. От объёмной вывески, которую мы приделали к двери Якова, отвалилась сначала буква Г, затем первая Л — Лёня в те дни порвал с нами и объявил, что будет готовиться к поступлению на теологическую аспирантуру. Последней отлетела Е: я дольше всех старалась сохранить контакты с каждым из членов союза. Любовь к литературе ветшала и покрывалась пылью.

В апреле, не окончив четвёртый курс, Яков внезапно сорвался в Израиль. Зайдя спустя год на его страницу с аккаунта мамы, я увидела фотографию в форме ЦАХАЛа — репатриант нашёл своё место. Вскоре я вышла замуж.

* * *

Взгляд, невнятное касание рук — неузнанные, мы бродили по бару, пересаживались, жалели, что выбрали эти места. Мелькали в окнах малознакомые лица товарищей прошлых лет: вот платок Ферузы, вот рыжая коса Эвелины, вот очертания Олиного носа — хотелось бы мне, чтобы он был еврейским, а не армянским. Вошли и сели не то тени, не то люди, усталые, повзрослевшие. Первым заговорил Яков:

— Мы с Женей собрали вас здесь…

— С Эстер.

— Эстер? Так и ты не осталась верной?

— А чему здесь быть верным? — вмешался невысокий худощавый еврей. — Мы изнасиловали современный литературный процесс.

— Нюся?

— Кому и Наум Ааронович.

— Так вот, собрались мы здесь на похороны. Кадиш читать не будем — кощунство. Погребать в землю не станем, не человека хороним. Сжечь бы, да не по иудейской традиции. «Лёликов» погребаем.

— Отрекаешься? — женщины подсели ближе. Принесли вина. Мне хотелось пить. Этот вечер явно был болен.

— Давно пора бы. Кто из вас писатель?

Руки подняли мы трое — Яков, я и Нюся.

— Я так и знал. Гандельсман, Либерман и Нахман. Всё как и начиналось. А для чего, собственно, начиналось? Что нового мы подарили миру? Что? — Яков вопрошающе обвёл взглядом нас, столы и потолок. — Этот чудовищный компот, эту гремучую смесь из всех возможных сочетаемых и несочетаемых направлений, веяний и приёмов вы называете новой еврейской литературой? Мы искалечили классику, пытаясь в форме свободного стиха переводить прозу Башевиса-Зингера обратно на идиш, пародировали то Хармса, — помнишь, Оля, «Блуждающих старух»? — то Хлебникова. «Сола, Сола! Ты ли в водах плавных прячешь трупы детей Израиля?», да, Эстер? Писали ли мы хоть что-то осмысленное, поистине своё? Не пытались ли подделаться под тех, кому до нас, ничтожных, не могло быть никакого дела? Мы не титаны, не корифеи искусства, а жалкие подражатели.

Наум Ааронович — язык не поворачивался назвать его Нюсей — кивал каждому слову Якова.

— Яков Львович прав. Если бы мы ещё учились и совершенствовались, о «Лёликах» можно было говорить как о не столь посредственном явлении. Чем мы занимались? Переняли у футуристов эпатаж и стиль, поведение, устраивали есенинские кутежи и скандалы, а суть не уловили. Я не призываю вас рядиться в чужие шкуры. Если человек называет себя писателем и надеется выжить на одних заурядных способностях, выращенных в окружении бабушек и родителей, не развивается, не меняется, плюёт на все приличия, то это, простите, графоман и бездарь. Сколько можно было мусолить одни и те же темы? Ни одного живого текста к концу эры «Лёликов»: сплошной автоматизм, на стишки, написанные на парах, тратится типографское время, бумага, картриджи, деньги. Один надрывается и рыдает о своих погибших или репрессированных предках, другая пережёвывает концлагеря, третий проклинает депортацию народов, но как это пошло и безвкусно! Перечитывали ли вы то, что когда-то насочиняли?

Оля и Феруза сдавленно хихикнули.

— То-то же, — подхватил Яков Львович — как быстро здесь все предали свои имена. — Писательство — это надолго. Графомания и кружки по интересам — на время. Кто из вас кем работает? Наум Ааронович?

— Литературный критик.

— Эстер Александровна?

— Редактор в издательстве.

— Феруза Рахминовна?

— Официантка.

— Ольга Григорьевна?

— Учитель истории.

— Эвелина Брониславовна?

— Дизайнер интерьеров.

— Что мы имеем? Четыре отрёкшихся, три писателя. Там сидит человек, пьёт свой некошерный шираз, думает, что нас не существует. Это доктор Пепперштейн, теолог.

— Лёня! — почти в полный голос воскликнула я.

— Тише. Не хочется, чтобы он возвращался. Никто никогда не вернёт две тысячи двадцать третий год.

— Так мы здесь собрались…

— Чтобы развенчать мифы о собственной уникальности, — договорил Яков Львович. — Ничего нового в литературе в наше время изобрести невозможно. Кто мы? Мечтатели и лентяи, вообразившие себя писателями, транжиры и прожигатели юности. Толком не учились, сочиняли не обдумывая.

Женщины разошлись. Наум Ааронович торопливо допил и исчез мрачный, сосредоточенный. Мы с Яковом Львовичем остались друг напротив друга. «В тебе растёт еврейский писатель», — хотелось услышать мне.

— Одни мы здесь о чём-то помним. Выпьем? — робко предложила я.

— Пожалуй, — безразлично отозвался Яков Львович и пододвинул бокал ближе.

— За жизнь?

— За жизнь? «Лёлики» мертвы. Оставим их в двадцатых годах, как оставили футуристов, абсурдистов, хеленуктов в каждом из своих времён. О чём пишешь?

— О нашем народе.

— Эстер, Эстер… одна ты осталась такая. Я давно уже на детские книги перешёл. О зверятах, об игрушках. Гонорары приличные. Иврит ради этого выучил. А кому сейчас нужен мамелошн23? Еврейские фантазии… Нахман в фэнтези подался. Похоронили «Лёликов», можно и по домам. Прощай.

— Где же ещё тебя искать, как не здесь! — хлопая себя по бёдрам, как мать, воскликнул Мордехай. Я была тиха и задумчива.

— Как ты думаешь, что у меня общего с Остапом Бендером и Христом?

— Эстер, ты когда-нибудь допьёшься.

— Я вовсе не пьяна. Послушай меня! Мне тридцать три года. Что я успела? Уникального течения в литературе не создала, последователей растеряла, мёртвых «лёликов» не воскресила. Я была готова любить весь мир — даже близкие друзья не приняли мои порывы. Нового мессии из меня не вышло, придётся переквалифицироваться в еврейские мамы. И я, и Бендер — мы не антихристы, а просто авантюристы-неудачники. Быть может, таким видели и Иисуса? Но Иисус велик. А значит, наша пора ещё просто не пришла. Вдруг Бендер нашёл свой путь и перестал метаться? Кто знает, где стережёт меня счастье. Поедем, уложим детей вместе.

15.06.2023

Примечания автора:

Тихль1 – платок, который носят замужние еврейки.

Йидишкейт2 – еврейский дух, путь, взгляд на жизнь.

Лапсердак3 – долгополый сюртук верующих евреев.

Галахическая4 – дочь еврейки, согласно иудейскому религиозному закону, галахе.

Цицит5 – шёлковые шнурки по углам молитвенного облачения (талита21), которое холостые евреи надевают в качестве нижнего белья (талит катан, который носил Нахман), а женатые – на голову (талит гадоль, в котором он выступал в роли кантора).

Кнейч6 – шляпа с заломом на макушке и полях.

Пуримшпиль7 – костюмированное представление о событиях праздника Пурим, посвященного спасению евреев от истребления персами.

Кнейдлах8 – шарики из мацы, которые добавляют в суп.

Гефилте фиш9 – фаршированная рыба.

Чолнт10 – субботнее горячее блюдо из мяса, овощей, крупы и фасоли.

Маца11 – пресная еврейская лепешка.

Хала12 – плетёный хлеб, который едят в субботу.

Оменташн13 – «уши Амана» — треугольное печенье с начинкой из мака или варенья, которое едят на Пурим.

Тфилин14 – 2 чёрные коробочки, содержащие ремешки с текстом из Торы, которые повязываются на лоб и руку.

Иешива15 – высшее религиозное иудейское учебное заведение.

Ди найе йидише литератур16 (идиш) – новая еврейская литература.

Зай гезунт17 (идиш) – до свидания.

Каббалат Шаббат18 – пятничная литургия встречи субботы.

Кантор19 – певчий в синагоге.

«Вешамру бней Исраэль»20 – песнопение во время Каббалат Шаббат.

Хасиды22 – представители иудейского религиозного течения хасидизм, в котором особое значение придается эмоциональному постижению Бога.

Мамелошн23 (идиш) – родной язык.